В Англии начала XVII века истории домашних убийств существовали в двух пространствах одновременно. В одном — на сцене — актёры разыгрывали ревность, подозрения и запоздалое прозрение. В другом — на улицах — дешёвые листовки (broadsides) и баллады рассказывали о преступлениях, признаниях вины и казнях. Это была жёлтая пресса того времени: печатные листки превращали частное убийство в готовую мораль — с мелодией, припевом, гравюрой и чёткой инструкцией, как это воспринимать.

К тому времени, когда зрители приходили в «Глобус», или в «Розу» многие уже знали, чего ждать от семейной драмы.

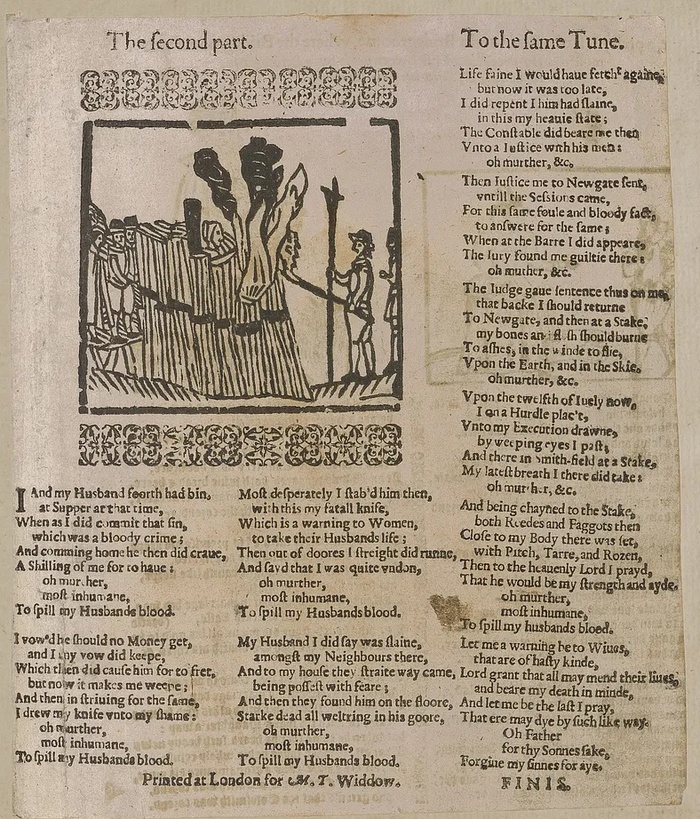

Броадсайд (broadside) — это один печатный лист: обычно гравюра сверху, стихи снизу. Их продавали прямо на улицах за пенни — по цене, доступной почти каждому. Разносчики и уличные певцы (часто слепые, для которых это был один из немногих способов заработать) ходили по рынкам и площадям с листками, прикреплёнными к доске за спиной, и пели или выкрикивали куплеты, завлекая покупателей. К 1660-м годам в Англии продавалось более 400 000 таких броадсайдов в год. Купленные листки вешали на стены таверн и домов — нечто вроде советской стенгазеты, только платной и с мелодией.

В заголовке указывалась знакомая мелодия — «на мотив...» — чтобы любой купивший мог тут же спеть текст на какой-нибудь популярный напев, который все знали наизусть. Новые слова про убийство накладывались на старую мелодию, и история сразу становилась песней — её пели в тавернах, на рынках, даже у эшафота, где казнили преступников. История домашнего убийства, иными словами, обретало своего рода аудиоформат. Гравюра работала параллельно: не документальная сцена, а типовое изображение — комната, занесённый нож, постель, порицающая толпа. Броадсайд был не просто репортажем — это был образец, который обучал взгляд определённому способу восприятия.

Годы чтения броадсайдов сформировали у театральных зрителей той эпохи устойчивые ожидания. Они привыкли к прямой линии смысла: преступление ведёт к наказанию, наказание — к финальному выводу и предостережению. Визуальные и музыкальные подсказки выносили свой приговор быстро: нож, окровавленная простыня, скорбная мелодия. Кульминационное признание узаконивало наказание и закрывало дело. А мораль защищала общество тем, что превращала ужас в урок, который можно было усвоить и передать дальше.

По английскому праву убийство мужа женой могло считаться "малой" изменой — муж мыслился как государь в собственном доме — и каралось, до реформ, сожжением. Какова бы ни была юридическая логика, сожжение превращало правосудие в публичное зрелище: процессия, столб, огонь, вопли казнимой. Баллады сворачивали это зрелище в предостерегающие четверостишия, которые можно было легко запомнить и спеть. Театр унаследовал этот механизм. Глядя на Отелло, мы видим человека, подчинившегося усвоенной схеме чувств — он действует так, как его научили действовать истории об изменах и наказаниях.

Убийство Томаса Ардена из Фавершема организованное его неверной женой Элис в 1551 году породило прозаические памфлеты, пьесу (есть попытки частично приписать авторство Шекспиру) и баллады. Одна баллада особенно показательна: «Жалоба и рыдание госпожи Арден из Фавершема в Кенте» (The Complaint and Lamentation of Mistresse Arden of Feversham in Kent), оформленная как признание на эшафоте и положенная на мелодию «Fortune My Foe». Монолог от первого лица обещает доступ к душе, но на деле мы слышим голос жанра — раскаяние приходит в положенный момент, а риторика искушения и падения укладывается в знакомые формулы. Индивидуальное страдание превращается в общий голос, который может спеть любой.

Шекспир пошёл дальше. «Отелло» не оправдывает ожидания публики, но он делает это не ломая привычной формы. Шаблоны он рвет в самом конце пьесы, превращая семйную драму в трагедию.

Пьеса начинается как знакомая история: преступление, признание или момент правды, наказание, оно же — предостережение. Но каждое звено этой цепи у Шекспира оказывается с изъяном. Преступление все понимают неправильно с самого начала. Признания так и не случается в том виде, в каком его ждали. Наказание выглядит не как справедливость, а как полная катастрофа. А «предостережение», которое должно было защитить общество, и призвать сделать правильные выводы, на деле только его ранит.

То есть платок стал для Отелло смертельным доказательством лишь потому, что персонажи, а с ними и зрители, привыкли верить простым видимым сигналам. Платок работает как гравюра на броадсайде: увидел — и сразу всё понял. Вернее, думаешь, что понял, но на деле видишь только то, чему тебя научили видеть стереотипы.

Поэтому у публики того времени не возникало диссонанса от того, что по факту Отелло не подслушивает разговор Яго и Кассио, а только подсматривает за ним, не слыша при этом ни слова.

Литература о казнях требовала признания — без него история не закрывалась. Шекспир его в пьесе не даёт. Дездемона умирает невинной, и так и не поняв, за что ее так безжалостно убивает любимый муж. Её голос обрывается раньше, чем она успевает объясниться. Отелло говорит, но слишком поздно и не о том. Ранее невероятно разговорчивый Яго (его роль насчитывает больше слов и сценических появлений, чем роль Отелло) теперь молчит как рыба, превращая молчание в своё последнее оружие. Вместо успокаивающего признания — обрывки речей, самооправдания и молчание там, где ждали раскаяния.

Броадсайды обещали простой урок — «посмотри и не делай так». Шекспир показывает обратное: если ты привык видеть мир по готовым шаблонам — быстро судить по видимым знакам, полностью доверять поверхностному, искать простые объяснения сложным чувствам — слова и вещи могут стать оружием против тебя.

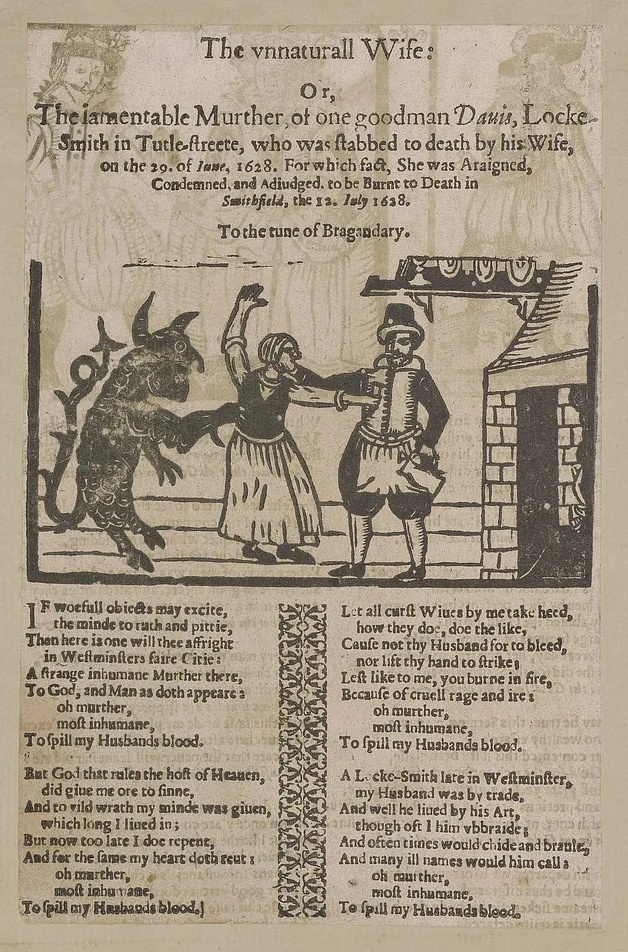

Вот как выглядела типичный броадсайд 1628 года — «Противоестественная жена» (The Vnnaturall Wife):

Противоестественная жена: или Прискорбное убийство некоего добропорядочного Дэниса Локсмита с Тутл-стрит, заколотого насмерть собственной женой 20 июня 1628 года. За каковое деяние она была предана суду, осуждена и приговорена к сожжению в Смитфилде 12 июля 1628 года.

(приблизительный перевод)

Коль жалость может кого-то тронуть,

Дух добрых жён и милосердие,

Здесь разыгралось недавно

В столичном Вестминстере

Бесчеловечное убийство,

Перед Богом и людьми оно предстало:

о, убийство, самое бесчеловечное,

Кровопролитие моего мужа.

Пусть все земные жёны получат урок,

Как они поступают, так не поступайте,

Не проливайте кровь вашего мужа,

Не поднимайте на него руку,

А не то, как я, сгорите в огне,

Из-за жестокой ярости и гнева:

о, убийство, самое бесчеловечное,

Пролить кровь моего мужа.

Как видите, заголовок уже содержит весь сюжет, включая приговор и дату казни. Гравюра показывает типовую сцену с дьяволом слева — визуальный знак искушения, который не нуждается в объяснении. Текст от первого лица имитирует голос убийцы, но это голос шаблона: «о, убийство, самое бесчеловечное» повторяется как припев, превращая признание в песню. Мелодия песни «Брагандэри» сейчас утрачена, но тогда она была всем знакома — её пели на рынках и в тавернах. Купивший листок мог сразу спеть балладу, и история становилась частью общей памяти. Индивидуальная трагедия Дэниса Локсмита полностью растворяется, теряя всё личное и конкретное.

Еще один типичный бродсайд XVII века: сцена казни и исповеди женщины, убившей мужа в Лондоне около 1680 года и публично сожженной перед тюрьмой Ньюгейт, с таким же шаблонным рассказом о её пути к эшафоту.

Броадсайды учили смотреть быстро, решать быстро и заканчивать припевом, который все запомнят с первого раза. Шекспир предложил анализ ситуации, который не даёт простых ответов. «Отелло» сопротивляется лёгким концовкам, и просит нас пересмотреть шаблоны восприятия, которые заставили простой платок выглядеть как неопровержимое доказательство в глазах мавра.