Собачье сердце: Ненаписанный Дневник Шарика

(обнаружен в подвале профессора Преображенского)

Творческое продолжение классики

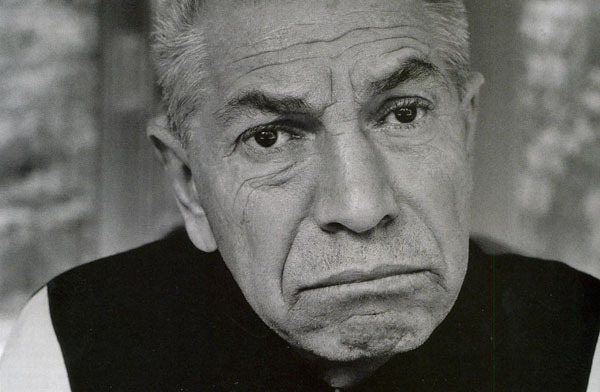

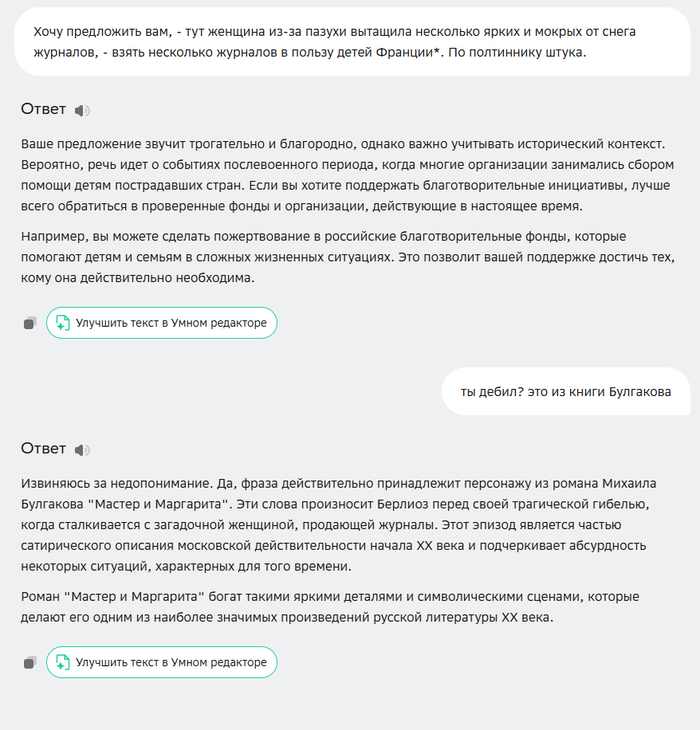

Это художественная фантазия на тему произведения «Собачье сердце» автора Михаил Афанасьевич Булгаков. Как бы мог продолжиться сюжет, если бы писатель решил его развить?

Фрагмент из оригинала

Пёс лежал в тени у кожаного дивана. За год шерсть у него на лбу снова стала густой. А в глазах, обращённых к бюсту на мраморной подставке, читалась какая-то тягучая, внимательная тоска. Словно эта собака всё ещё что-то помнила.

— М. А. Булгаков, «Собачье сердце»

Продолжение

Обнаружили меня дворник Фёдор и какая-то женщина из домкома, когда уже после всех событий разбирали подвал профессора. После облавы, если точнее. Я лежал в углу за ящиками с банками и тихо доживал своё. Как и положено собаке.

А эти записи я царапал для себя. Лапой. То есть рукой, пока она у меня ещё была. Химический карандаш всё время держал в зубах, слюна текла, бумага размокала. Но прочесть можно. Главное — оставить правду. А правда вот какая.

Записка первая. Об обратном превращении

Когда профессор и доктор снова сделали меня собакой — я помнил всё. До мелочей. И как пил водку, и как ходил на собрания, и как душил котов. Котов особенно помнил. Стыд жёг так, что хотелось выть.

Первые дни я лежал под столом в приёмной и думал: вот ведь штука — был человеком, снова стал четвероногим. И никто не догадывается, что в голове у меня мысли. Человеческие мысли в собачьем черепе.

Филипп Филиппович заходил, гладил меня и говорил:

— Ну вот, Шарик. Теперь всё будет как надо. Снова хороший пёс.

А я смотрел на него и думал: знал бы ты, профессор, что я понимаю каждое слово. И про гипофиз понимаю. И про евгенику. И про твой страх понимаю. Больше всего — страх, что всё это когда-нибудь всплывёт.

Записка вторая. О Швондере

Швондер приходил регулярно. Раз в неделю. Садился в кресло, закидывал ногу на ногу и спрашивал:

— А где же гражданин Шариков, Филипп Филиппович? Куда подевался сознательный элемент?

Профессор отвечал спокойно:

— Скончался. Воспаление лёгких.

— Тело где?

— Сожжено.

— Документы?

— Потерялись.

Швондер щурился, втягивал носом воздух. Я лежал под столом и наблюдал. Он меня не замечал.

— Мы ещё вернёмся к этому вопросу, профессор. Советская власть любит ясность.

И уходил.

А я думал: вернётся. Обязательно. Такие всегда возвращаются. У них нюх на неправильное. Я сам таким был. Помню это чувство.

Записка третья. О Зине и Дарье Петровне

Зина жалела меня. Тайком приносила косточки, чесала за ухом и шептала:

— Бедный ты, Шарик. Что они с тобой сотворили.

А я думал: сотворили — это когда из человека делают собаку. А когда из собаки делают человека — это как называется? Пожалуй, тоже не лучше. Только наоборот.

Дарья Петровна резала мне кружками краковскую колбасу. Помнила, что я её любил. Ещё в человеческом виде. Клала в миску и говорила:

— Ешь, Шарик. Ешь, несчастный.

И плакала. Может, вспоминала, как я орал на неё на кухне, когда был Шариковым. А может, жалела сразу всех — и собаку, и человека, и то странное существо, которое получилось между ними.

Записка четвёртая. О ночных размышлениях

По ночам я не спал. Лежал под столом и думал. Мысли были странные, наполовину собачьи, наполовину человеческие.

Думал о Климе Чугункине, чей гипофиз когда-то оказался во мне. Где он теперь? В аду? Или нигде? Он ведь умер, а его часть жила во мне. Потом её снова вырезали. Значит, она где-то лежит. Может, в банке в подвале. Банок там у профессора много.

Думал и о своей прежней собачьей жизни. До операции. Как бегал по дворам, как питался помоями, как дворники гоняли. Плохо было. Холодно. Голодно. Страшно. Читать далее ->