Охота на тварь в лесу

Военный хоррор. Сборник страшных историй. Алексей ветеран боевых действий уезжает в тайгу. Где селится в небольшой таёжной деревне. Именно от туда начинаются необъяснимые события в жизни Алексея.

Военный хоррор. Сборник страшных историй. Алексей ветеран боевых действий уезжает в тайгу. Где селится в небольшой таёжной деревне. Именно от туда начинаются необъяснимые события в жизни Алексея.

Маленький Елисей был «последышем», поздним и потому бесконечно желанным ребенком. Его рождение было омыто слезами счастья, а крестильная рубашечка хранилась в резном ларце под иконой. Возможно, именно эта чистота, этот незамутненный свет и привлекли того, кто ходит за долгами.

Семья жила в старом, но крепком доме, где за печью, в теплой нише, обитал Квашня. Так его звали в роду испокон веков. Не домовой, не дух, а именно Квашня — сущность, рожденная от первого огня в этой печи, от запаха первого хлеба, от скрипа половиц под ногами поколений. Он был хранителем, но не добрым дедушкой. Скорее — суровым стражем порога. Его редко видели, но чувствовали всегда: как сквозняк у ног, когда в дом пыталась заглянуть беда, как негромкое поскрипывание балок над головой у пьяного гостя, замыслившего ссору.

Именно Квашня первым почуял приход Чужого.

Тот явился не в бурю, не в грозу, а в идеально тихий, ясный вечер. Сначала во дворе, у самого крыльца, из тени старой липы выполз иней странной формы — не пятном, а точным, острым следом раздвоенного копыта. Потом в хлеву корова дала молоко, свернувшееся в ведре в черные, вонючие сгустки. А ночью Елисей, всегда спавший крепко, вдруг сел в колыбели и заговорил низким, сиплым голосом, которого не мог слышать: «Готовь саночки. К утру готовь».

Родители онемели от ужаса. Отец схватил топор, мать прижала к груди крест. Но помочь мог только один.

Когда на пороге, не скрипнув дверью, появился Он, Квашня уже ждал.

Черт вошел не как монстр из кошмаров, а как строгий, тощий чиновник в выцветшем, но опрятном сюртуке. Лицо у него было восковое, бесстрастное, глаза — как пуговицы из темного стекла. В длинных, слишком гибких пальцах он сжимал потрепанный кожаный фолиант.

— По долговой росписи, — его голос звучал как шелест переворачиваемых страниц. — Душа младенца мужского пола, Елисея. Родовая задолженность, 1773 год. Непогашенная. Пришёл взыскать.

Отец попытался перечить, закричать, но язык прилип к нёбу. Мать не могла пошевелиться. Их страх был пиршеством для гостя.

И тогда из-за печи послышалось шипение. Не змеиное, а такое, каким шипит вода, капнувшая на раскаленную плиту. В проеме между печью и стеной зашевелилась тьма, и из неё вышел Квашня.

Он был мал ростом, сутул. Его тело напоминало спрессованный пепел, облепленный вековой копотью и пылью. Вместо лица — лишь углубление, где тлели две крошечные, как искры, точки. Но от него исходила такая мощная, древняя ярость места, что даже бесстрастная маска черта дрогнула.

— Нет твоей записи здесь, — проскрипел Квашня. Голос его был похож на звук ломающейся старой балки. — Дом мой. Кровь моя. Ребёнок — мой.

Черт медленно повернул к нему голову.

— Всякая плоть — записана. Всякая душа — учтена. Долг есть долг. Отойди, хранитель праха. Ты — ничто пред Книгой.

— Я — печь, что грела его прабабку, — ответил Квашня, сделав шаг вперёд. С каждым его шагом по полу расходились трещины, из которых тянуло жаром, словно из топки. — Я — порог, через который несли его мать. Я — тень над его колыбелью. Это и есть моя книга.

Он не стал ждать. С гнусным, сухим треском Квашня распался. Он не исчез — он стал самим домом. Из щелей в брёвнах полезли черные, тонкие, как проволока, щупальца дыма и сажи, опутывая ноги непрошеного гостя. Пол под чертом вздыбился, и из досок, будто челюсти, щёлкнули острые сучки, впиваясь в его бестелесную плоть. Люстра раскачалась, и с неё, как слеза, упала тяжелая капля остывшего воска — она попала черту на руку и зашипела, оставляя дымящийся ожог.

Черт впервые проявил эмоцию — холодную, аналитическую ярость. Он швырнул в сторону Квашни свою Книгу. Та раскрылась в воздухе, и с её страниц полетели не буквы, а острые, как бритвы, тени-облигации, векселя из тьмы. Они резали сущность Квашни, вырывая клочья пепла и памяти. От каждого пореза в воздухе звучал обрывок чужой жизни: плач женщины, ругань мужика, детский всхлип — долги, которые когда-то не были оплачены.

Квашня слабел. Он был духом этого дома, этой семьи, а черт представлял безличную, вселенскую машину долга. Силы были неравны.

И тогда мать, видя, как тускнеют искорки в лике хранителя, нашла в себе силы. Она не стала кричать или молиться. Она сделала то, что делала каждый день. Она подошла к печи, открыла тяжелую чугунную заслонку и, обжигая руки, выхватила из жара горсть золы — горячей, чистой, рождённой от огня её же очага.

— На! — крикнула она, не черту, а Квашне. — Держи! Это от нас!

И она бросила золу в сторону сгустка тьмы, бывшего хранителем.

Тлеющие искры встретили горсть домашнего жара и вспыхнули ослепительным белым пламенем. Квашня с гортанным, победным рёвом (похожим на гул раздуваемых мехов) вобрал эту силу в себя. Теперь он горел. Горел не адским, а домашним огнём — яростным, cleansing, священным.

Он ринулся на черта. Они не дрались, как существа, — они дрались как понятия. Первородный огонь дома против ледяной, бездушной арифметики долга. Пепел и сажа против пожелтевшего пергамента.

С последним, отчаянным усилием Квашня обволок черта собой, как тугой мешок из горячей сажи, и потащил его, извивающегося и шипящего, обратно — не к двери, а к печи. К той самой, открытой заслонке, за которой бушевало пламя.

— Твоя книга — в огонь! — прохрипел он. — А твой долг — в прах!

Раздался оглушительный, сухой хлопок, будто лопнул огромный пузырь. Кожаная Книга, брошенная на пол, вспыхнула синим пламенем и сгорела за секунду, не оставив пепла. А в печной трубе на мгновение взметнулся не красный, а чёрный, зловещий столб дыма, и в нём прозвучал отдалённый, полный бесконечной досады, вопль.

Потом всё стихло.

В доме пахло гарью и… чистотой. Как после грозы.

Квашня лежал у подножия печи. Он был едва различим — горстка холодного пепла, два окончательно потухших уголька и сломанная, обгоревшая лучина, похожая на кость. Он отдал всё, что имел — память о тепле, саму плоть дома — чтобы пережечь чужой закон своим правдой.

Елисей мирно спал в колыбели. На его лбу, прямо над переносицей, лежала крошечная щепотка ещё теплой золы, как знак защиты.

Квашню больше никогда не видели и не слышали. Но заслонка на той печи с тех пор всегда, даже в самый лютый мороз, оставалась чуть приоткрытой. Как будто кто-то, ставший самим огнём, навсегда остался на посту, наблюдая из жаркой темноты за порогом, за колыбелью, за своим домом. И в тишине дома теперь иногда слышалось не скрипение, а тихое, едва уловимое потрескивание — не дров, а тлеющей, вечной благодарности.

Больше интересного

в вк

https://vk.ru/club235385810

В дзен

https://dzen.ru/id/6967b46881e5767d08992fab

Меня разбудил не звук, а его отсутствие.

Тишина в городской квартире на седьмом этаже не бывает абсолютной. Всегда есть гул лифтовой шахты, шипение старых труб, шум машин с улицы. Сейчас не было ничего. Ничего, кроме пульсации в висках и собственного дыхания, которое вдруг показалось мне слишком громким, чужим.

Я потянулась к тумбочке, чтобы проверить телефон. Рука наткнулась не на холодный пластик, а на что-то теплое, влажное и волокнистое. Я рванула руку назад, сердце забилось о ребра, как пойманная птица. Включила свет.

На тумбочке лежал мой телефон. Рядом — смятая салфетка. Ничего больше.

«Сон, галлюцинация», — прошептала я, но голос звучал хрипло и неуверенно. Я взяла телефон. Экран был чист, но камера... камера была включена в режиме селфи. На меня смотрело мое же лицо. Бледное, с широко открытыми глазами. Я попыталась улыбнуться, чтобы развеять паранойю. На экране мое отражение улыбнулось мне в ответ. Но на секунду позже. Незаметная задержка. Тень улыбки задержалась на лице в камере, когда мои собственные губы уже сомкнулись.

Холодная игла страха прошла по позвоночнику. Я встала, чтобы пойти в ванную, умыться. Пол под ногами был непривычно... мягким. Не как ковер, а как плотный мох. Я посмотрела вниз. Старый паркет. Я топнула ногой. Звук был глухим, приглушенным, будто этажом ниже была не квартира соседей, а бездонная яма.

В ванной меня ждало главное испытание.

Я включила свет. Зеркало было запотевшим, будто кто-то только что принимал душ. Я провела ладонью по стеклу. Отражение проявилось медленно, как фотография в проявителе. Оно было моим. Но не совсем. Волосы лежали иначе. В уголке рта была крошечная родинка, которой у меня нет. И глаза... глаза смотрели на меня с холодным, клиническим интересом. Я подняла руку. Отражение подняло руку. Я повернула голову. Оно повернуло голову. Я замерла, глядя в эти чужие глаза.

И оно медленно, так медленно, подмигнуло мне.

Я отпрянула, ударившись спиной о дверной косяк. Боль была настоящей, резкой и ясной. Это вернуло к действительности. «Собирайся, — приказала я себе. — Надо выйти из квартиры. Сейчас же».

Я накинула первый попавшийся халат и бросилась к входной двери. Ручка была ледяной. Я рванула ее на себя. Дверь не поддалась. Замок щелкнул, цепочка звенела, но створка не двигалась ни на миллиметр, будто её заложили кирпичом с другой стороны. Я била по ней ладонью, кричала. Звук крика был плоским, липким, он не отражался от стен, а впитывался ими, как вода в песок.

Тут я заметила. Обои в прихожей. Их рисунок — мелкие синие цветы на бежевом фоне. Они начали шевелиться. Не меняться, а именно шевелиться, как будто под бумагой копошатся тысячи мелких червей, повторяя контуры лепестков и стеблей. Отвращение поднялось у меня в горле комком.

Я побежала на кухню, чтобы позвонить в МЧС со стационарного телефона. Трубка была мертвой. В тишине я услышала новый звук. Негромкое, ритмичное шуршание. Оно доносилось из спальни. Из-под кровати.

Разум кричал, чтобы я не шла. Но ноги понесли меня сами. Это был гипнотический ужас, магнит. Я опустилась на колени и заглянула в темноту под кроватью.

Там лежал я. Точная моя копия. В той же пижаме. Она лежала на боку, прижав колени к груди, и шуршала рукой по пыльному полу, выводила что-то пальцем. Ее глаза, широко открытые, смотрели прямо на меня. Они были полы слез и бездонного ужаса. Её губы беззвучно шептали одно и то же слово. Я присмотрелась. Она писала на пыли. Слово, снова и снова: «ВЫЙДИ».

Я отползла, ударившись затылком о стену. Из груди вырвался не крик, а хриплый стон. Я зажмурилась. «Это сон. Это сон. Это сон».

Когда я открыла глаза, я снова лежала в своей кровати. Сердце колотилось. Было темно. Я осторожно повернула голову. На тумбочке светился экран телефона. Рядом лежала смятая салфетка. С улицы доносился привычный гул. Я попыталась вдохнуть полной грудью и почувствовала спазм. На губах был солоноватый привкус. Я провела языком по нёбу и нащупала крошечную, едва заметную шероховатость. Как заживающую ранку. Или как новую, малюсенькую родинку в самом недоступном месте.

С того дня я сплю при свете. И я никогда, никогда не смотрю в зеркала дольше одной секунды. Потому что боюсь, что в какой-то момент моё отражение решит, что оно устало быть отражением. И попросит поменяться местами. И я пойму, что подмигнувшее мне существо в зеркале — не было галлюцинацией. Оно было оригиналом. А я... я всего лишь его отражение, застрявшее по эту сторону стекла. И оно ждет момента, чтобы закончить подмену. Навсегда.

Куранты молчали. Экран оставался мёртвым — президент не вышел на связь. Новый год не наступил; время пошло вспять, календарь, взбунтовавшись, отсчитал назад: 30 декабря 2024.

Пульт моргнул и замер. В тот же миг погасли лампы, погрузив дом в ледяную тьму. Тишину разорвал хруст стекла: окна трескались одно за другим, невидимый кулак бил методично. Осколки шелестели, осыпаясь, как сухой снег.

Ни гирлянд, ни смеха, ни праздника. Всё застыло в тревожном ожидании. Воздух сгустился, трудно дышать. Дом затаил дыхание.

Сегодня пришёл он.

А значит, утром в домах обнаружатся пустые кровати. Снова. И никто не сможет объяснить, куда исчезли дети, словно их и не было вовсе.

(Сорян, что не выпустил в Новый Год)

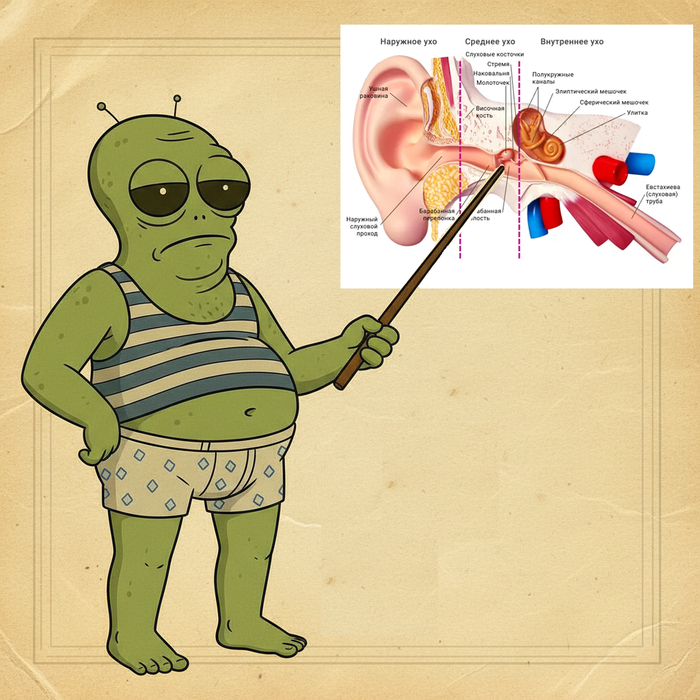

Сижу, слушаю, как дом шумит. Холодильник бурчит, трубы свистят, кто‑то сверху топает, как мамонт в тапках. И где‑то между всем этим наш скафандрик ещё умудряется различать: это жизнь, это опасность, а это просто сосед пошёл поссать.

Продолжим про уши.

1. Коктейльный эффект: мозг слушает выборочно. Самая крутая и недооценённая фишка. Заходишь в бар, где сотня людей орёт как на стадионе. Но ты можешь настроиться на голос своего собеседника и отфильтровать остальной шум. Мозг не слушает ушами, он слушает мозгом. Он просто говорит остальным звукам: «Вы в спаме, сидите тихо», и вытаскивает нужный сигнал. Правда, этот фильтр жрёт столько энергии, что после часа такой вечеринки чувствуешь себя выжатым, как лимон в заводской столовой.

2. Психоакустическая адаптация: ко всему привыкаем. Переехал к железной дороге? Первую неделю не спишь, трясёшься от каждого поезда. Через месяц мозг такой: «А, это просто товарняк, спим дальше». То же самое с холодильником или храпом деда. Для гостя он орёт как демон, которого изгоняют. Для тебя — это белый шум, под который ты видишь сны.

3. Абсолютная тишина: тоже стресс. Есть безэховые камеры, где звук поглощается на 99,9%. Человек там сходит с ума за 45 минут. Начинает слышать, как кровь течет по венам, как скрипят суставы и как легкие шуршат. Всё это внезапно становится громким. Когда снаружи пусто, мозг подкручивает громкость внутрь. И идеальная тишина превращается не в дзен, а в концерт “Как ты живёшь, дружок”.

4. Тиннитус и дорисовка звука: внутренний писк. Иногда в полной тишине появляется высокий звон. Это не тайный сигнал Вселенной. Чаще всего это уставшие элементы слуховой системы, которые начинают шуметь сами по себе. Мозг, как обычно, пытается не сойти с ума и со временем задвигает этот писк под обои, но факт: запчасти изнашиваются, и уши сами начинают шептать фоновой ерундой.

5. Иллюзия МакГурка: глаза давят на уши. Человек говорит: «Дотронься до уха», сам тянется к щеке. И что делает скафандрик? Правильно, копирует жест и лезет к щеке, игнорируя слова. Формально это не классический эффект МакГурка, но суть та же: глаза для мозга — главный авторитет, а звук идёт лесом, если картинка показывает другое. Оно и логично, потому что с глаз поступает около 80-90% информации.

6. Микродвижения и чувство направления. Даже когда кажется, что сидим ровно, голова и мышцы вокруг ушей всё равно чуть‑чуть двигаются, подстраиваясь. Плюс звук до одного уха долетает чуть раньше и чуть громче, чем до другого. Этой разницы достаточно, чтобы мозг понял: “где‑то слева за углом едет машина, туда лучше не лезть”. Без формул, просто физика и практика.

7. Отоакустическая эмиссия (Уши-динамики). Самый жуткий факт. Уши не только слушают, но и... издают звуки. Да, твой внутренний механизм производит слабый писк для самодиагностики. Это как встроенный эхолот, который проверяет, не отвалилось ли там чего. А микродёргания ушей — это мышцы, которые натягивают и ослабляют барабанную перепонку, как гитарист, подстраивающий струну.

8. Музыкальные черви (Заевшая пластинка). Услышал утром тупую песню, и она застряла в голове на весь день? Поздравляю, у тебя в черепной коробке завелся «музыкальный червь». Мозг обожает паттерны и, если он услышал незаконченный или повторяющийся кусок, пытается его «допеть» до конца. Снова и снова. Это не мистика, аудиовирус в чистом виде.

9. Личная аудиопрошивка. И вишенка на торте. Мы все слышим мир по-разному. Буквально. Форма ушной раковины, перенесённые болезни, детские травмы, любимый жанр музыки — всё это формирует твою уникальную «прошивку». Один и тот же звук для одного — просто шум, для другого — триггер панической атаки, для третьего — божественная симфония.

Итог по фактикам:

Слух — это не просто “слышать или нет”. Это целый двор из привычек, фонов, глюков и компромиссов, где железо одно, а звучит у каждого по‑своему. Наши локаторы не только ловят мир, но ещё и сами дорисовывают, затирают и подпевают, чтобы скафандрик не тронулся от этого шума окончательно.

Продолжаю копаться в этом странном скафандре. Сегодня на очереди — боковые наросты, которые мы гордо зовём «ушами».

С виду — дизайнер явно пил тормозную жидкость. Две хрящевые воронки по бокам? Серьёзно? Это же аэродинамика кирпича!

Но если заглянуть внутрь, там такой инженерный замес, что я даже уважительно хмыкнул.

1. Наружный локатор (Хрящ).

Снаружи всё кривое специально. Эта форма гнёт звук так, чтоб мозг выкупал: тигр рычит сзади, снизу или уже ногу твою доедает. Без этих загибов ты бы вертел башкой как сова под энергетиками, пытаясь понять, откуда прилетело.

Видел бугорок на краю уха? Это «Дарвинов рудимент». Раньше там сервоприводы стояли, чтоб локаторами шевелить, как кот. Но Эволюция решила: «Жирно будет», и обрезала провода за перерасход энергии.

2. Механический усилитель (Среднее ухо).

Глубже — средний отсек. Там мембрана тоньше пакета из «Пятёрочки» (потому и говорю: не лезь туда ключами, порвёшь!), а за ней — банда из трёх косточек: молот, наковальня и стремя. Стремя вообще с рисовое зерно, потеряешь — звук вырубится.

Всё работает на чистой механике: воздух пнул перепонку — кости дали гидроудар по жидкости. Никакой электроники, одни рычаги и физика. Надёжно, как автомат Калашникова.

3. Секретная лаборатория (Внутреннее ухо).

Там сидит Улитка (реально похожа). В ней жидкость и 30 000 волосков. Жидкость булькает, волоски танцуют — получается электричество для мозга.

Но рядом есть подстава: Гироскоп (Вестибулярный аппарат).

Три канала с жидкостью говорят мозгу: «Ты стоишь», «Ты падаешь», «Зачем ты читаешь в маршрутке?». Вас укачивает, потому что это древняя система безопасности. В палеолите ведь как было? Если ты сидишь на камне, а мир вокруг вертится — значит, ты сожрал тот красный гриб, который трогать нельзя. Мозг до сих пор живет в пещере. Едешь в такси, глазам скучно, уши в шоке от виражей. Мозг такой: «Так, стоп. Картинка стоит, тело едет. Это галлюцинации. Мы отравлены! СРОЧНО ПРОМЫВАНИЕ!». Устраивает аварийный сброс. Гениально, да? Спасибо, эволюция.

Немного фактов:

Сера — не грязь. Это смазка и антисептик. Ковырять палочками — это как чистить кулер ноутбука пластилином: только хуже сделаешь.

Ваш голос ужасен. Вы слышите себя через кости черепа (басов больше). А в записи — через воздух. Да, для окружающих вы звучите именно так пискляво. Смиритесь.

Уши растут всю жизнь. Точнее, хрящ теряет упругость и обвисает под гравитацией. Так что к старости будем как добби.

Итог:

Короче, ухо — это микрофон, эквалайзер и компас в одной коробке. Запчасти на складе закончились ещё в мезозое, так что не глуши их дешёвыми басами — новые не пришлют. Конструкция странная, местами мерзкая, но работает так, что любой киборг тихо курит в сторонке. Берегите локаторы.

P.S. И да, если вы умеете шевелить ушами — поздравляю, у вас остались драйверы от старой прошивки, когда мы крутили локаторами как коты.

Полет длился вечность и мгновение одновременно. Серую пустоту прорезал свист ветра, но ветра здесь не было -- это свистела сама тишина, сгустившаяся до плотности воздуха. Артем падал, беспорядочно кувыркаясь, а гигантское зеркало неумолимо приближалось, заполняя собой все поле зрения.

В его отражающей поверхности, как на экране кинотеатра, разворачивалась сцена в спальне.

Он видел свое тело на кровати. Лицо посинело, вены на шее вздулись. Руки судорожно скребли простыню. Над ним нависала тень -- плотный, антрацитово-черный сгусток мрака, имеющий лишь отдаленные очертания человека. Тень вдавливала подушку в лицо лежащего, всем своим неестественным весом навалившись на жертву.

Артем понял: это не сон. И не бред. Это борьба за оболочку. Тот, кто пришел из зеркала, тот, кто стучал в окно, теперь пытался выселить хозяина окончательно.

Зеркало было уже в метре. Артем выставил руки вперед, готовясь к удару, но вместо твердой поверхности его пальцы погрузились в ледяную субстанцию.

Рывок. Вспышка боли во всем теле, словно его пропустили через мясорубку.

Артем открыл глаза.

Он лежал на своей кровати. В своей спальне. Реальной спальне.

Но он не мог пошевелиться. Его тело ему не подчинялось. Он был заперт внутри собственного черепа, как зритель в первом ряду.

Над ним нависало лицо. Его собственное лицо.

Только сейчас оно принадлежало не ему.

Двойник сидел на нем верхом, прижимая руки Артема к кровати коленями. Подушка валялась на полу. Тварь улыбалась той самой вертикальной улыбкой, но теперь ее черты медленно, как глина, сдвигались, принимая нормальный, человеческий вид.

-- Доброе утро, -- произнес двойник голосом Артема. -- Как спалось?

Артем попытался закричать, но губы не шевелились. Он попытался вдохнуть, но грудная клетка оставалась неподвижной. Он не контролировал дыхание. Он вообще ничего не контролировал.

-- Тише, тише, -- прошептал двойник, наклоняясь к самому уху. -- Не дергайся. Ты теперь пассажир.

Существо медленно поднялось с кровати. Артем почувствовал, как его тело встает, повинуясь чужой воле. Ноги коснулись холодного ламината. Руки потянулись вверх, сладко потягиваясь.

-- Как же хорошо, -- пробормотал двойник, разминая шею. Хруст позвонков отдался в голове Артема чудовищным грохотом. -- Тесновато, конечно, но я разношу.

Двойник подошел к окну. Шторм закончился. Утреннее солнце заливало двор. Люди спешили на работу, машины выезжали с парковки. Обычный, скучный, безопасный мир.

Но Артем смотрел на этот мир чужими глазами.

-- Знаешь, Артем, -- сказал захватчик, глядя на свое отражение в оконном стекле. -- Твоя семья передавала привет. Они скучают.

Двойник поднял руку и помахал своему отражению. В стекле отражался обычный парень в пижаме. Но Артем, запертый внутри, видел, что в отражении, за спиной парня, стоит вся его мертвая семья. Отец, мать, бабушка и девочка с крыльями мотылька вместо бантов.

Они махали в ответ.

-- Мы договорились, -- продолжил двойник, направляясь в ванную. -- Я поживу здесь, а ты посидишь в чулане. В дальнем углу подсознания. Там тихо, темно и никто не беспокоит. Как ты и любишь.

Он зашел в ванную и включил свет. Яркая лампа ударила по глазам. Двойник посмотрел в зеркало над раковиной.

-- А если будешь шуметь... -- Он оскалился, проверяя зубы. Зубы были ровными, белыми. Обычными. -- ...я отдам тебя им. Насовсем.

Двойник подмигнул своему отражению. Потом открыл кран, умылся холодной водой, вытер лицо полотенцем и широко, искренне улыбнулся.

-- Отличный день, чтобы начать жизнь с чистого листа, -- сказал он бодро.

Внутри своего разума Артем закричал. Он кричал изо всех сил, вкладывая в этот беззвучный вопль весь свой ужас и отчаяние.

Но губы в зеркале даже не дрогнули.

Двойник насвистывая веселую мелодию, вышел из ванной и выключил свет, оставив Артема в полной темноте его собственного сознания.

Щелк.

Артем вывалился на холодный линолеум, больно ударившись коленом. Инерция протащила его вперед, и он распластался на полу, ожидая удара о стену больничного коридора, который видел мгновение назад.

Но удара не последовало. И стерильного запаха больницы тоже не было.

Пахло пылью, старой бумагой и жареным луком. Запах был настолько домашним и въевшимся в память, что Артема затошнило. Он поднял голову.

Он лежал на ковре в гостиной своей детской квартиры. Той самой, из которой они съехали двадцать лет назад, после смерти бабушки. Ковер с красным орнаментом, который он в детстве часами разглядывал, водя пальцем по узорам-лабиринтам, был как новый.

Артем медленно сел. Зуд в руке прекратился. Бугорок исчез, словно рассосался. Кожа на запястье была гладкой и чистой.

-- Ну наконец-то, -- раздался скрипучий голос.

Артем обернулся. В центре комнаты, за круглым столом, покрытым кружевной скатертью, сидели они. Вся семья.

Во главе стола -- отец. Не раздутый утопленник из ванной, а такой, каким Артем помнил его в лучшие годы: в клетчатой рубашке, гладко выбритый, строгий. Рядом -- мать, молодая и красивая, в нарядном платье. С другой стороны -- бабушка, перебирающая спицами какой-то бесконечный серый шарф.

И еще там был четвертый стул. На нем сидела маленькая девочка лет шести, с белыми бантами в косичках. Она болтала ногами, не достающими до пола, и внимательно смотрела на Артема черными, немигающими глазами.

-- Садись, Артемка, -- бабушка кивнула на пустую табуретку, стоящую отдельно, в центре ковра, как на допросе. -- Мы уже заждались. Чай остывает.

На столе действительно стоял сервиз с позолотой. Но в чашках вместо чая плескалась та самая густая черная жидкость.

-- Где я? -- голос Артема дрогнул. Он поднялся с ковра, но ноги были ватными.

-- Дома, -- ответил отец, отхлебывая из чашки. Черная капля сбежала по его подбородку, но он не вытер ее. -- Ты всегда был здесь. Просто иногда... отвлекался.

-- Я не отвлекался! -- выкрикнул Артем. -- Я жил! Я вырос, я работаю, у меня... у меня была жизнь!

Девочка с бантами хихикнула. Звук был сухим, как треск сухих веток.

-- Жизнь, -- передразнила она. -- Ты называешь жизнью то, что видишь в окне?

-- О чем вы? -- Артем попятился к выходу, но двери в коридор не было. Вместо нее стена была заклеена старыми газетами с некрологами.

-- Мы говорим о твоем сне, сынок, -- мягко сказала мать. Она взяла нож и начала намазывать на кусок батона что-то серое, похожее на паштет. Присмотревшись, Артем с ужасом понял, что это влажная, серая пыль, скатанная в комки. -- Ты слишком долго спал. И тебе снились глупости. Работа, ипотека, одиночество... Зачем тебе это?

-- Мы тебя любим, -- прошамкала бабушка, не отрываясь от вязания. -- Мы хотим, чтобы ты вернулся в семью. Полностью.

-- Я не сплю! -- Артем ущипнул себя за руку. Больно. Реально. -- Вы все мертвы! Папа умер от инфаркта, мама от рака, бабушка... Вы -- галлюцинация!

Отец со стуком поставил чашку на блюдце. Звук был тяжелым, словно упал кирпич.

-- Мертвы? -- переспросил он, и его лицо на секунду пошло рябью, как плохо настроенный телевизор. -- Смерть -- это просто выход из комнаты, Артем. Мы вышли. А ты застрял в дверях. И сквозишь.

-- Сквозишь, сквозишь, -- подхватила девочка, раскачиваясь на стуле. -- Твоя кожа стала тонкой. Через нее видно кости. Через нее видно нас.

Она спрыгнула со стула и подошла к Артему. Вблизи он увидел, что ее банты -- это не ткань, а свернутые крылья огромных белых мотыльков, которые медленно шевелились.

-- Ты должен выбрать, братик, -- прошептала она, глядя ему в глаза. -- Или ты снимаешь этот костюм, -- она ткнула пальцем ему в грудь, -- и садишься с нами пить чай. Навсегда. Или...

-- Или что? -- Артем отшатнулся от нее.

-- Или мы поможем тебе его снять, -- закончил отец.

Он встал. За ним поднялась мать. Бабушка отложила вязание, и Артем увидел, что спицы -- это длинные, тонкие костяные иглы.

Они начали медленно приближаться к нему.

-- Это всего лишь больно в первый раз, -- успокаивающе сказала мать, поднимая нож с серой пылью. -- Как пластырь оторвать. Р-раз -- и ты дома.

Артем оглянулся в поисках выхода. Газеты на стене зашуршали. Среди некрологов он увидел свое фото. И дату. Сегодняшнюю.

-- Нет... -- прошептал он.

Он рванулся к окну. Оно было занавешено плотными, пыльными шторами. Артем сорвал их.

За окном не было улицы. Не было двора, качелей и деревьев.

Там была бесконечная, серая пустота, в которой плавали гигантские, размером с дом, куски мебели: перевернутый диван, разбитый торшер, старый телевизор. И среди этого мусора медленно дрейфовало огромное зеркало в тяжелой раме.

-- Некуда бежать, Артемка, -- голос бабушки звучал уже совсем рядом. -- Квартира закрыта. Ключи у папы. А папа их проглотил.

Артем почувствовал, как чья-то маленькая, цепкая рука схватила его за лодыжку. Девочка. Ее пальцы сжались с нечеловеческой силой, дробя кость.

-- Отдай кожу! -- взвизгнула она, и ее лицо треснуло пополам, открывая пасть, полную таких же игольчатых зубов, как у двойника за окном в первой главе.

Артем взвыл от боли и ударил ее второй ногой. Она отлетела, как тряпичная кукла, но тут же вскочила, неестественно выгибая спину.

Отец и мать были уже в двух шагах.

-- Держите его! -- скомандовал отец. -- Мать, режь со спины, там застежка!

Артем вжался в подоконник. Стекло за его спиной было единственной преградой между ним и серой бездной.

"Не смотри в зеркало. Оно уже зашло".

Но зеркало было там, снаружи. В пустоте. И оно приближалось, вращаясь, как лезвие гильотины.

И в этом зеркале, летящем сквозь хаос, Артем увидел нечто иное. Он увидел свою реальную спальню. Свое тело, лежащее на кровати. И темную тень, склонившуюся над ним. Тень душила его тело подушкой.

-- Я не умер! -- заорал Артем. -- Я еще там! Я просто сплю! Вы врете!

Он схватил тяжелый горшок с засохшим алоэ с подоконника и швырнул его в отца. Горшок прошел сквозь грудь отца, как сквозь дым, и разбился о стол.

-- Ты не спишь, дурачок, -- ласково сказала мать, занося нож. -- Ты просыпаешься.

Артем понял, что есть только один путь. Не к ним. И не в эту комнату.

Он развернулся и с разбегу прыгнул в закрытое окно.

Стекло не разбилось. Оно лопнуло, как мыльный пузырь, и Артем полетел в серую пустоту, навстречу гигантскому вращающемуся зеркалу.