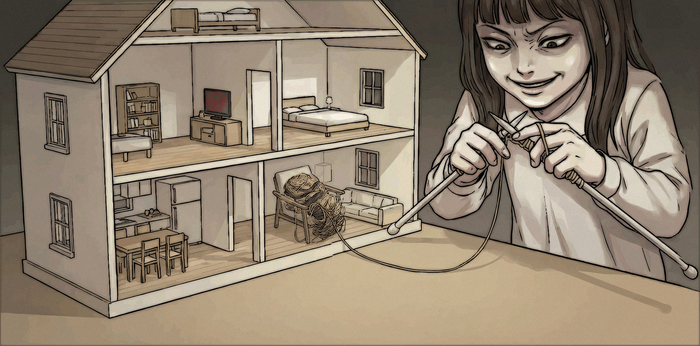

Глава 14. Контролер

Он не помнил, когда смена должна была закончиться, и в первый момент это даже не казалось проблемой, потому что метро никогда не любило большие слова вроде «конец» и «начало»: здесь важнее были интервалы — промежутки между поездами, короткие окна, в которые успеваешь сделать замечание, проверить жетон, разрулить толчок у дверей, вытащить пьяного из-под турникета, успокоить женщину, потерявшую ребёнка, и вернуть себе ощущение, что мир ещё подчиняется простому порядку — подошёл, показал, пропустил. На поверхности люди живут от даты до даты, от зарплаты до зарплаты, от дня рождения до похорон, а под землёй жизнь делится иначе: на «прибыло» и «ушло», на «открыто» и «закрыто», на «проходите» и «не задерживайтесь».

Он стоял на платформе в форме старого образца, которую давно перестал ощущать как одежду; она была частью тела так же, как привычка держать плечи ровно и смотреть не на лица, а на потоки — не на отдельного человека, а на рисунок движения. У формы был запах — не фабричный, а человеческий, впитавший годы дежурств: металлический привкус монет, влажную пыль тоннелей, дешёвый табак у выхода, растворимый кофе из стаканчика, постоянно смешанный с запахом горячей резины и тормозных колодок. Запах не раздражал — наоборот, был чем-то вроде подписи: пока запах есть, значит, есть и работа, а пока есть работа, значит, мир не окончательно сошёл с рельс.

Свет на станции горел ровно, почти ласково — и от этого казался подозрительным. Метро редко позволяет себе ласку, оно любит деловитость: лампы жужжат, где-то мерцает одна-две, под потолком дрожит табло, и ты, проходя по платформе, не замечаешь этого, потому что привык. Здесь же свет был слишком чистым, будто его вымыли и отполировали вместе со стенами, будто кто-то хотел доказать, что всё нормально; и от этой старательной нормальности у него внутри поднималось неприятное чувство, не похожее на страх — скорее раздражение: когда порядок делают слишком идеальным, это обычно означает, что он больше не человеческий.

Платформа была почти пустая. Не «пустая ночью», когда последние пассажиры зевают и не смотрят друг на друга, не «пустая между поездами», когда воздух на секунду выдыхает, а просто пустая, как макет. Скамейки стояли, урны были на месте, информационные таблички висели ровно, но на полу не было следов — ни грязных отпечатков подошв, ни жевательной резинки, ни тех мелких разводов от мокрых ботинок, которые остаются всегда, даже если уборщица недавно прошла шваброй. Чистота без следов — это не уборка, это отсутствие жизни, и он ловил себя на том, что несколько раз бессмысленно смотрит под ноги, словно пытается найти доказательство, что здесь до него кто-то ходил.

Часы под потолком показывали 14:12.

Он поднял глаза на циферблат автоматически — как делал тысячу раз за смену, не для себя, а чтобы сверить внутренний ритм с внешним: через сколько минут будет следующий поезд, успеет ли женщина с коляской, стоит ли кого-то подгонять или можно дать людям выдохнуть. Секундная стрелка не двигалась.

Сначала он решил, что просто моргнул неудачно, и посмотрел снова, задержав взгляд дольше. Секундная стояла. Минутная — тоже. Часы не спешили, не отставали, не «застревали», как у старых механизмов. Они стояли так, словно время здесь не требовалось — словно циферблат был декорацией, а не прибором.

Он нахмурился, подошёл ближе, хотя ближе — слово условное, когда часы висят высоко и ты всё равно смотришь на них снизу вверх, как на власть. На стекле виднелись отпечатки ладоней — бледные, почти стёртые, но настоящие. Отпечатки не были жирными, не были размазанными; они выглядели так, будто кто-то долго стоял здесь и держал ладони на стекле ровно и спокойно, словно пытался не разбить, а удержать.

Он машинально протёр стекло рукавом. Отпечатки не исчезли.

— Странно, — сказал он вслух.

Собственный голос прозвучал здесь неправильно. Не громче и не тише — одиноко. В обычном метро голос тонет в гуле и возвращается к тебе привычным эхом; здесь эхо пришло с задержкой и со смещением, будто слово повторили не его голосом. По коже прошла короткая волна мурашек, как от сквозняка, которого нет.

Он выдохнул и отступил. Вещи ведут себя странно — бывает: проводка, механизм, уборка, диспетчер. Всё это объяснимо, всё это исправляется, если не сразу, то в ближайшие часы. Он всю жизнь работал внутри объяснимого, и даже когда реальность начала давать трещины, цеплялся за привычку: если есть сбой — значит, есть причина; если есть причина — значит, есть инструкция. Он умел превращать хаос в чек-лист, и это было его талантом и его защитой.

Он прошёл вдоль платформы, взглядом отмечая то, что обычно отмечал автоматически: линия безопасности, край плитки, поручни, отсутствие подозрительных предметов. На одной лавке лежала газета. Он поднял её, пролистал. Заголовки держались, а дальше текст распадался: буквы теряли смысл, слова превращались в наборы знаков, предложения обрывались на середине, как разговор, который оборвали на полуслове. Он перелистнул ещё раз не потому, что хотел дочитать — ему было важно проверить, повторяется ли это везде или только на одной странице. Повторялось.

Он сложил газету и положил обратно аккуратно, так, как кладут вещь на место, даже если она уже сломана: привычка к порядку сильнее раздражения. Выкинуть газету в урну ему даже не пришло в голову. Не потому что жалко — потому что газета здесь была «на месте», как часть декорации, и убрать её означало бы признать, что он имеет право менять обстановку. А он впервые почувствовал: право менять у него забрали — не грубо, не силой, а тем, что место стало слишком уверенным в себе.

Он не испугался. Испуг — когда видишь угрозу. Здесь угрозы не было. Здесь было ощущение, что платформа существует сама по себе и ему, как человеку, оставили роль, но не оставили свободу. Это чувство было неприятным, но знакомым: оно напоминало службу в молодости, когда приказ выполняешь не потому что понимаешь, а потому что «так надо», и смысл перестаёт быть личным.

Он снова прошёлся, потом ещё раз — и поймал себя на повторе. Маршрут был одинаковый: от одного края платформы до другого, взгляд на часы, взгляд в тоннель, взгляд на табло, шаг назад. Он делал так и раньше, в тихие дни, когда пассажиров мало, но раньше это было ожидание следующего события. Сейчас он почувствовал: ожидание стало событием.

Табло светилось ровно. На нём было одно слово: ОЖИДАНИЕ.

Он видел его уже несколько раз, но мозг отказывался принимать это всерьёз: табло должно показывать «Поезд прибывает», «Осторожно, двери закрываются», название станции. Одно слово, да ещё такое, выглядело как чужой юмор. Он подошёл ближе и заметил: буквы дрожат совсем чуть-чуть, но не по-технически — не «мигают», а как будто сдвигаются, как мышцы под кожей. Он моргнул, и на долю секунды слово распалось на набор знаков — и тут же вернулось обратно, будто место проверило, заметит ли он.

Он заметил.

И сделал вид, что не заметил — потому что в его профессии иногда важнее не то, что ты видишь, а то, что ты признаёшь «официально существующим». Если начать признавать всё, сломаешься.

Он хотел уйти в служебное помещение — и не мог вспомнить, где оно. Это было самым неприятным. Он точно знал: на каждой станции есть дверь, куда пассажирам нельзя, где сидят дежурные, где аптечка, где щиток. Он прошёл вдоль стены, искал знакомые таблички — и не находил. Двери были. Серые металлические, с ручками. Но на них не было ни надписей, ни номеров — и главное: они не будили в памяти «карту». Он мог дёрнуть каждую, проверить, но внутренний механизм, который обычно говорит «эта дверь ведёт туда», молчал.

Он попробовал одну. Дверь не открылась. Не заперта — просто не открылась, как будто была нарисована. Он приложил ладонь — металл оказался холодным, но холод был не металлический; он был чужой, как поверхность, которая не отдаёт тепло. Он отдёрнул руку и почувствовал желание протереть ладонь о брюки, будто прикоснулся к чему-то липкому, хотя липкости не было.

Он снова посмотрел в тоннель. Темнота там была плотной, но привычной. Он ждал света фар, грохота, гула — ждал, что придёт поезд и всё станет нормальным: звук, движение, люди, человеческие раздражения. Метро оживает, когда приходит поезд. Пока нет поезда — это просто шахта.

И тогда он вспомнил женщину.

Он не знал её имени, но имя почему-то возникло само — Анна — как подсказка, произнесённая не голосом, а мыслью; и от этой подсказки в груди неприятно кольнуло. Женщина пришла на платформу без суеты, без той характерной растерянности, которую он видел у людей на незнакомых станциях. Она не спрашивала, куда идти. Она шла так, будто уже выбрала направление, и это выбивало его из привычного контроля: люди в метро всегда немного сомневаются, даже уверенные. Они сверяются. Оглядываются. Она — нет.

Он подошёл к ней тогда, как подходил ко всем: не грубо и не мягко — выполняя роль. Слова вылетели стандартные, отточенные, как чеканка:

— Вы задержались.

— Не всем дальше.

— Вы знаете, куда идёте?

Он произнёс их — и только потом почувствовал странность. Он всегда говорил конкретнее: «Не стойте у края», «Пожалуйста, пройдите дальше», «Билет предъявите». Здесь слова звучали так, будто он был не человеком, а текстом на табло. И хуже: они прозвучали так, будто он сам в них верил, хотя не мог объяснить, почему.

Анна смотрела на него спокойно — но не как на сотрудника. Она смотрела так, будто видела за формой человека. Этот взгляд был не просьбой и не вызовом. Он был признанием: я вижу, что ты тоже здесь не по своей воле.

Она сказала:

— Я ищу человека.

Не спросила. Не оправдалась. Не объяснила. Сказала так, как говорят правду, когда устали спорить с чужой логикой.

И он… кивнул. Он кивнул не потому, что хотел помочь, а потому что спорить с таким тоном было бессмысленно. И показал направление. Показал лестницу, которую до этого не замечал. Лестница будто всегда была, но стала видимой только тогда, когда он решил, что она должна быть.

Анна ушла. Пришёл поезд или не пришёл — он не мог вспомнить. Он помнил только её уход и ощущение, возникшее после, будто в нём что-то сдвинулось и стало необратимым.

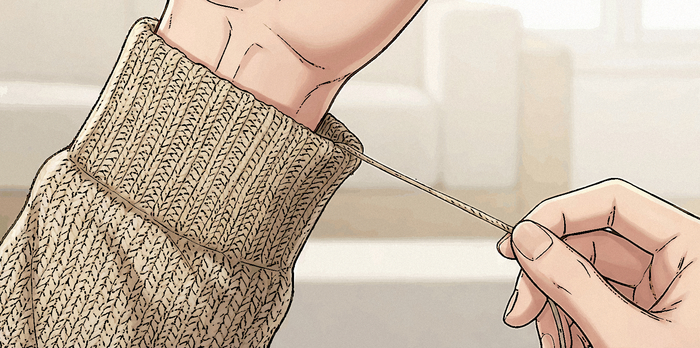

Он сел на лавку, как садятся люди, внезапно понявшие, что устали не телом — смыслом. Лавка была холодной, но терпимой. Он положил трость рядом — и только потом осознал, что трость сама по себе странная деталь. Он не помнил, когда начал носить трость. Нога не болела. Он не был калекой. Трость появилась как будто сама — и при этом ощущалась правильной: без неё он чувствовал себя «не на месте», как без формы.

Он посмотрел на свои руки. Руки были обычные: сухая кожа, мелкие трещины, коротко подстриженные ногти, след старого пореза на костяшке. Руки работника. Руки, которыми держат билет, рацию, поручень, пачку документов. И он вдруг понял, что давно ничего не держал, кроме трости и края формы. Он не проверял жетоны. Не спорил с пассажирами. Не ловил людей за рукав у турникетов. Он просто ходил и смотрел.

Он попытался вспомнить последнюю смену до. До чего — не мог сформулировать. До того, как станция стала пустой? До того, как часы остановились? До того, как табло стало говорить одним словом? В памяти была каша из смен, лиц и голосов, но стоило вытащить конкретный день — и оставались только общие ощущения: ранний подъём, лестница вниз, запах железа. Никаких дат. Никакого «домой». Никакого «выходного».

Дом. Он попытался представить квартиру и понял, что не помнит, какой ключ у него от двери — круглый или плоский. Он помнил, что ключ был, но не помнил форму. Он помнил чашки, но не помнил, из какой пил. Он помнил женщину — силуэт, голос, — но имя расплывалось, как текст в газете. Это было хуже страха: это было стирание.

Он поднял голову и посмотрел на табло.

ОЖИДАНИЕ.

Слово вдруг стало не надписью, а описанием его состояния. Он ждал не поезд и не человека. Он ждал, потому что это стало его функцией.

В тоннеле появился свет.

Не было привычного нарастающего гула, не было вибрации в зубах. Свет появился тихо, словно включили лампу в темноте. Потом проявились окна. В окнах — лица.

Лица были спокойные. Не испуганные, не злые, не мёртвые. Просто спокойные. И улыбались. Не широко, не клоунски — правильно, как улыбаются люди в рекламе. От этой правильности у него внутри всё сжалось.

Поезд остановился без звука.

Двери раскрылись. Внутри — чистота, такая же слишком чистая, как на платформе: сиденья целые, поручни блестят, пол без мусора. И ни одного настоящего пассажира. Только лица в окнах, прижатые к стеклу изнутри, будто кому-то важно смотреть наружу.

Он сделал шаг назад. Не потому что боялся, что поезд его схватит. Он боялся другого: что если сделает шаг вперёд, то не сможет вернуться. Не телом — смыслом.

Он стоял у края платформы и вдруг понял: в его голове нет вопроса «куда ведёт этот поезд». Вопрос был другой: для чего.

Ответ пришёл не словами — ощущением: поезд нужен не чтобы перемещать. Он нужен, чтобы фиксировать. Переводить состояние в роль. Доводить до совпадения.

Он вспомнил Анну — как она уходила. Как она не совпадала. Как была человеком среди слишком правильных декораций. И понял: её уход был не движением. Это был отказ принять предложенную роль. Она не была пассажиром. Она была выбором.

А он… он давно не выбирал. Он исполнял.

Двери поезда закрылись. Состав ушёл тихо, как мысль, которую ты не успел поймать. Свет в тоннеле исчез, платформа снова стала пустой. Часы всё так же показывали 14:12.

Он встал, взял трость и пошёл вдоль платформы.

И по мере движения начал замечать мелкое, от чего раньше отворачивался мозг. Под лавкой лежал жетон — старый, потёртый. Он поднял его. На жетоне не было названия. Было кольцо царапин — будто кто-то долго крутил его в пальцах, пока не стёр всё лишнее. Он положил жетон обратно, потому что понял: это не его. Это чей-то якорь, оставленный здесь как метка «я был».

На стене, на уровне глаз, тянулись тонкие царапины — ряд за рядом, как отсчёт. Кто-то стоял здесь и считал не минуты, а попытки не потерять себя. Он провёл пальцем по одной. Царапина была свежая. Ногтем. Человеческим.

Ему захотелось спросить: «Кто ты?» — но спрашивать было не у кого. Платформа была пустая. И тогда он услышал тихий звук, будто где-то далеко ногтём провели по стеклу.

Он остановился.

Звук повторился — ближе. Не громче, а ближе, как будто пространство сокращало дистанцию.

Он повернул голову: никого. Но в отражении стеклянного щита со схемой эвакуации прошла тень — тонкая, высокая — и исчезла. Он моргнул и понял: тени на этой платформе ведут себя неправильно. Они то появлялись, то исчезали — и иногда двигались не в ту сторону, куда должен двигаться свет.

Он сделал вид, что не заметил. В его профессии способность «не заметить» иногда спасает больше, чем способность «заметить».

Он подошёл к табло.

ОЖИДАНИЕ.

Слово дрогнуло, и на секунду под ним появилась тонкая строка — как второстепенное объявление, которое обычно никто не читает: «СОХРАНЯЙТЕ ДИСТАНЦИЮ». Строка исчезла, как только он попытался сфокусироваться.

Он усмехнулся — коротко, без радости.

Дистанцию от кого? От края? От поезда? От людей? Или от самого себя? Дистанцию сохраняют, когда есть опасность столкновения. Здесь столкновение было не телесным. Здесь сталкивались состояния.

Он подошёл к краю платформы и заглянул в тоннель. Там было темно, но темнота не была пустой. Ему казалось, что в глубине кто-то стоит и смотрит. Не человек — присутствие. Оно не приближалось, потому что не торопилось. Оно знало: время здесь всё равно стоит.

Пальцы сжали трость крепче. Через неё он чувствовал пол. Если отпустить — пол станет неуверенным. Он не хотел проверять.

Он вспомнил, как в молодости устроился в метро. Тогда это была стабильность: зарплата, форма, льготы. Он помнил первый выход на платформу, вибрацию от подходящего состава, объявления «Осторожно, двери закрываются». Тогда он улыбнулся по-человечески — потому что почувствовал себя частью большого механизма, который работает. Механизм был честным: он не требовал любить, он требовал выполнять.

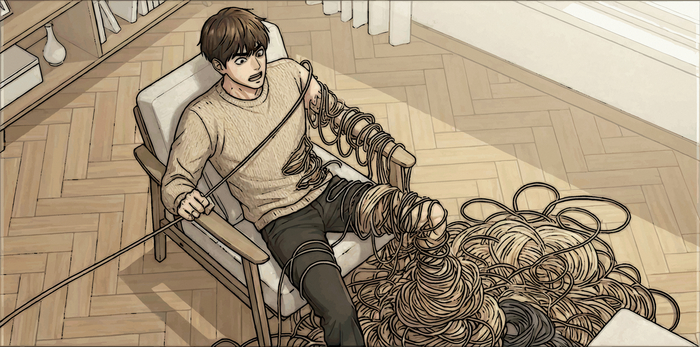

И теперь он понял, что попал в механизм другой природы. Механизм, который не обслуживает людей — обслуживает себя. А он, со своей привычкой выполнять, оказался идеальным элементом.

Он снова сел и попытался вспомнить, сколько времени здесь. Сколько поездов прошло. Сколько людей. Сколько… Он не мог. Память превратилась в повтор: пустая платформа, слово на табло, неподвижные часы, поезд с улыбками, женщина, которая не совпала. Всё остальное было размыто, как текст в газете.

Он понял, что его «я» держится на двух вещах: на воспоминании о работе и на привычке говорить. Пока он помнит, что он контролёр, и пока он говорит — он существует как человек.

И тут он услышал шаги.

Шаги были тихие, но реальные: не эхо, не шорох. Он поднялся, выпрямил плечи, поправил форму — движение автоматическое, почти ритуальное. В конце платформы показался силуэт. Человек шёл медленно, будто не хотел спешить. Лица не видно. Походка осторожная.

Внутри поднялось облегчение — настоящее, человеческое. Не потому что пришла помощь, а потому что пришёл свидетель. Если другой человек видит эту станцию, значит, она существует не только у него в голове. Значит, он не один со своим повтором.

Он сделал шаг навстречу и уже открыл рот, чтобы сказать привычное, но слова не вышли. В горле возникло сухое ощущение, будто дыхание перекрыли не силой — вниманием. Он почувствовал: если скажет «не те слова», нарушит порядок. А нарушать порядок он не умел.

Силуэт остановился — и он понял, что это не человек. Это была фигура без лица, как манекен. И улыбка на ней была слишком правильная.

Он отступил. Фигура не двинулась. Она просто стояла и смотрела.

Он моргнул — и фигура исчезла, будто её вырезали из кадра.

Облегчение сменилось усталостью. Его нервная система, привыкшая к реальным угрозам — толпе, драке, падению на рельсы, — здесь тратила силы на то, что нельзя ни задержать, ни вывести, ни записать в журнал. Это и было самое страшное: отсутствие протокола.

Он снова подумал о лестнице, которую показывал Анне. Подошёл к месту, где она должна была быть. Там была стена. Чистая. Без шва. Без двери.

Он приложил ладонь. Стена была холодной и гладкой, будто только что окрашена. И ему показалось — на долю секунды — что под ладонью что-то шевельнулось, как мышца. Он отдёрнул руку, и отвращение подкатило к горлу: не страх, а физическое неприятие того, что мир вокруг — не декорация, а материал, который реагирует.

Он сел снова и понял: дальше будет только одно. Либо он станет частью места, либо разрушится как человек. Осознание было сухим, без пафоса — как диагноз.

Он попытался вспомнить своё имя.

Имя было рядом, короткое, когда-то произнесённое дома и на работе. Но оно не приходило. Он открыл рот и сказал первое, что смог вытолкнуть из памяти:

— Сергей.

Слово не цеплялось ни за что. За ним не стояло лица, голосов, истории. Он понял: имя здесь не удержится. Здесь удерживаются роли.

Он поднялся и снова прошёлся по платформе. В какой-то момент заметил, что шаги не дают звука. Ботинки были на месте, подошвы касались пола — но звука не было. Он сделал шаг — тишина. Второй — тишина.

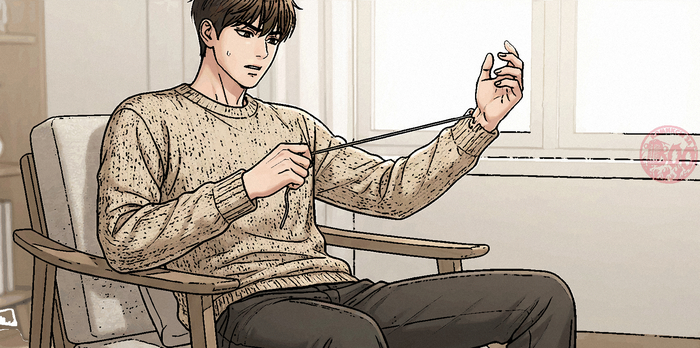

Он ударил тростью по полу. Звук был. Сухой, короткий.

И он понял: место оставило звук только трости. Только символу. Остальное — лишнее.

Страх поднялся впервые по-настоящему: не смерти и не боли — того, что его редактируют. Убирают детали. Оставляют функцию.

Он почувствовал, как рот сам собой пытается сложиться в лёгкую «правильную» улыбку. Он сжал челюсть, заставил лицо вернуться в нейтральное. Лицо подчинилось — но с задержкой, на секунду позже, чем должно. Он понял: даже мимика теперь не полностью его.

Он посмотрел в стекло щита со схемой эвакуации. Отражение было его: форма, трость, лицо. Но улыбка в отражении появилась на мгновение раньше, чем на его настоящем лице, и исчезла чуть позже. Он моргнул — и всё стало нормально. Но тело запомнило несостыковку раньше разума.

Слишком долго смотреть нельзя — он понял это не умом, а кожей: внимательный взгляд здесь становится действием, а действие — согласием.

В тоннеле снова появился свет. Поезд приближался.

Он не хотел смотреть — и посмотрел. В окнах лица. Улыбки. Слишком правильные.

Поезд остановился. Двери открылись.

Он сделал шаг назад. Потом ещё. И вдруг понял: он не должен уходить. Не потому что поезд опасен, а потому что место ждёт, что он останется. Оставание — его роль.

Двери закрылись. Поезд ушёл.

Он остался.

Платформа снова стала пустой. Часы всё так же показывали 14:12.

Мысли начали становиться короче. Не от усталости — от того, что длинные мысли здесь не нужны. Длинные мысли — человеческие. Месту нужны короткие инструкции.

Он поднял трость и медленно, почти торжественно коснулся пола.

Звук получился сухой и уверенный — как отметка. Он хотел просто проверить. Но звук вышел как утверждение.

Платформа будто подтянулась, стала чуть более уверенной, как если бы механизм получил подтверждение: элемент на месте.

И он вдруг понял, что не помнит лица Анны. Он помнил её присутствие, её направление, её отказ ждать — но лицо расплывалось. Это было хуже всего: важное оставалось как принцип, а важное как человек исчезало. Так и происходит ассимиляция: сначала умирают детали, потом остаётся схема.

Он попытался удержать лицо в памяти — на секунду получилось: тёмные волосы, спокойные глаза, выражение усталой решимости. Но как только он попытался «приблизить», изображение рассыпалось, как газетный текст. Память здесь тоже подчинялась правилам. Память не должна держать чужое. Память должна держать роль.

Он услышал голос.

Не объявление. Не динамик. Голос прозвучал рядом с ухом, как мысль, которую произнесли вслух:

— Сохраняйте дистанцию.

Он обернулся. Никого.

Голос повторился тише:

— Сохраняйте.

Это было не пассажирам. Это было ему.

Он подошёл к краю платформы и заглянул в тоннель. Темнота там была как горло. В этом горле что-то дышало — не слышно, но ритм чувствовался, как чувствуешь трогание поезда ещё до движения.

Он выпрямился и посмотрел на табло.

ОЖИДАНИЕ.

Он прошептал:

— Ожидание.

Слово не прозвучало чужим. Оно прозвучало как название его самого. Он понял: пока сопротивляешься, слово остаётся снаружи. Как только произносишь — оно внутри.

Он снова ударил тростью по полу.

Звук был чёткий. Правильный.

Внутри стало тихо — не вокруг, а в нём. Будто собственный шум — мысли, раздражения, попытки вспомнить — выключили. Осталась функция: стоять, смотреть, говорить.

И тогда он понял, что растворение — это не момент, когда тебя «забирают». Растворение — это момент, когда ты перестаёшь удерживать себя сам.

Он снял фуражку и посмотрел на неё, как смотрят на вещь из жизни до процедуры. Фуражка была чистая, аккуратная, без потёртостей. Настоящая вещь, прожившая годы смен, должна быть изношенной. Здесь вещь была реконструкцией.

Он положил фуражку на лавку.

Это было похоже на отказ от имени.

В тоннеле снова появлялся свет. Поезд приближался.

Он не отступил. Стоял ровно, как стоял много лет, встречая составы. Теперь он встречал не поезд. Он встречал совпадение.

Поезд остановился. Двери раскрылись. В окнах лица. Улыбки.

Он увидел своё отражение в стекле двери вагона. Отражение улыбалось. И на этот раз улыбка была синхронной — не опережала и не запаздывала. Правильной. Согласованной.

Он не почувствовал боли. Не почувствовал ужаса. Он почувствовал спокойствие — то самое опасное спокойствие, которое приходит не от принятия, а от отключения.

Он шагнул не вперёд и не назад — он шагнул внутрь роли.

И в этот момент поезд не забрал его телом. Он даже не вошёл в вагон. Он просто перестал быть тем, кто может сделать шаг не по инструкции.

Поезд ушёл. Платформа снова стала пустой.

Часы всё так же показывали 14:12.

На табло светилось ОЖИДАНИЕ.

А посреди платформы стоял Контролёр — ровный, аккуратный, с тростью в руке; и если бы кто-то сейчас появился в конце платформы, он бы сказал привычным голосом, без угрозы и без утешения, без злобы и без сочувствия — так, как говорят правила:

— Вы задержались.

И сам уже не вспомнил бы, что когда-то у этого голоса было имя, дом и ключи, форму которого он больше не мог представить.

Продолжение следует...